就労継続支援とは?A型・B型の違いやどんな人が使えるのか分かりやすく解説!

障害や病気によって一般企業での就労が難しい方々にとって、安定した働く場と社会とのつながりは生活の基盤となります。

就労継続支援は、福祉サービスの枠組みの中で働くことができる仕組みであり、「A型」と「B型」という2種類の支援形態が設けられています。当記事では、それぞれの特徴や対象者、仕事内容、報酬体系、利用期間の違いなどを分かりやすく解説します。福祉事業所の運営を検討している方は、ぜひ当記事を参考にしてください。

目次

1.就労継続支援とは?A型・B型の違いは?

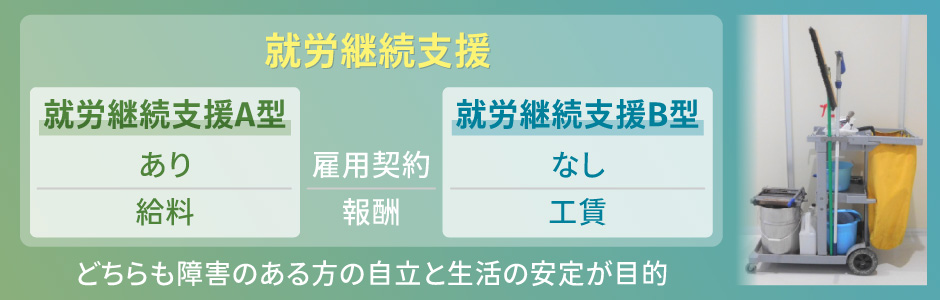

就労継続支援とは、一般企業での就労が難しい障害のある方に、働く場と支援を提供する福祉サービスです。障害の状況や就労能力に応じて「A型」と「B型」の2種類があり、それぞれ支援の形態が異なります。主な違いは下記の通りです。

| 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |

|---|---|---|

| 目的 | 就労の機会の提供および生産活動の機会の提供 | |

| 対象者 | 通常の事業所に雇用されることが困難な方 | |

| 雇用契約 | あり | なし |

| 報酬 | 給料が発生 | 工賃が発生 |

| 報酬単価 | 477単位(利用定員21人以上40人以下)※1単位10円 | |

| 対象年齢 | 利用開始時65歳未満 ※例外あり | 定めなし |

A型は雇用契約を結んで働くことが特徴で、報酬として最低賃金が保障されています。一方、B型は雇用契約を結ばず、作業ごとに工賃が支払われる仕組みです。どちらも就労の継続や社会参加を支援する役割を担っており、障害のある方の自立と生活の安定を目的としています。

2.就労継続支援A型

就労継続支援A型は、障害のある方が雇用契約を結びながら働ける福祉サービスです。A型は最低賃金が保証されており、福祉的就労でありながらも「労働者」としての立場を持ちます。ここでは、対象となる人や仕事内容、給与、利用期間について詳しく解説します。

2-1.対象者

就労継続支援A型の対象者は、障害や病気により一般就労が難しいものの、支援を受けることで雇用契約に基づいた就労が可能な18歳から64歳の方です。

具体的には、下記のように取り決められています。

○ 就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な者(利用開始時65歳未満の者)

① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

② 盲・ろう・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者

引用:厚生労働省「障害者福祉施設における就労支援の概要」引用日2025/03/11

ただし、65歳以上でも条件を満たせば継続した利用が可能です。

具体的には、一般企業に就労するには体力や能力が足りない方や、一般企業を離職後に就労の機会を得て能力を高めたい方などが対象となります。

2-2.仕事内容

A型事業所での仕事内容は多岐にわたり、事業所によって提供される作業内容が異なります。主な業務には、パンやお菓子の製造、カフェでの接客、清掃作業、パソコンによるデータ入力やWeb制作、軽作業、農作業などがあります。実働時間は1日4~6時間程度と、一般的な就労よりも短めです。

近年では、在宅勤務やIT関連業務に対応する事業所も増えており、個人のスキルや希望に応じた仕事が選べます。訓練や職場体験の機会も用意されており、スキルを身につけながら自分のペースで働ける環境が整っています。

2-3.給与

就労継続支援A型では、雇用契約を結ぶため最低賃金が保証されており、2023年度の平均月収は86,752円(前年比103.8%)となっています。一般企業と比べると収入は少ない傾向にありますが、就労継続支援A型では働いた時間に応じて賃金が支払われるので、そもそもの労働時間が短いことも影響しています。

給与額は事業所や地域、個人の勤務時間により異なるため、就労継続支援A型だけで生活するのは難しいケースもあります。そのため、多くの方が障害年金や家族からの支援などを併用しながら生活しています。就労を通じて収入を得ながら、社会参加やスキルアップを目指す制度として活用されています。

2-4.利用期間

就労継続支援A型には原則として利用期間の制限はありません。雇用契約に基づいて働くため、契約が更新される限り同じ事業所で継続して勤務できます。一方で、契約更新がない場合はその事業所での就労は終了となります。

この制度はあくまでも「継続的な就労支援」が目的であり、必ずしも一般企業での就職を目指す必要はありません。ただし、スキルや自信がついた場合には、一般就労への移行も選択肢となります。A型で安定して働き続けることも可能ですが、将来的なキャリアや収入を考え、移行支援や就労移行支援(原則2年間)へチャレンジも検討する方もいます。

3.就労継続支援B型

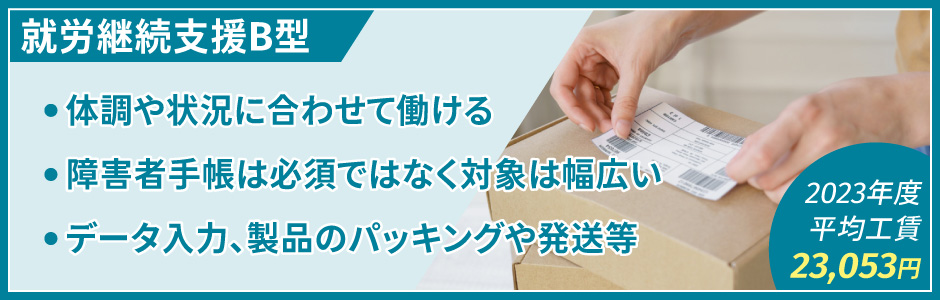

就労継続支援B型は、障害や難病のある方が雇用契約を結ばずに、自分の体調や状況に合わせて働くための福祉サービスです。A型と異なり、利用者は労働者ではなく「福祉サービスの利用者」として位置づけられ、支援の中で作業を行いながら工賃を得ます。

ここでは、就労継続支援B型の対象者や仕事内容について詳しく解説します。

3-1.対象者

就労継続支援B型の対象者は、一般企業での就労が困難な障害や病気を持つ方で、以下のいずれかに該当する人です。

○ 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等 を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断された者

③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者

④ ①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや、就労移行支援事業者が少なく、 一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における本事業の利用希望者(平成24年度末までの経過措置)

引用:厚生労働省「障害者福祉施設における就労支援の概要」引用日2025/03/11

障害者手帳は必須ではなく、「障害福祉サービス受給者証」があれば利用可能です。対象の幅は広く、実際には主治医の診断や自治体の判断により柔軟に対応されることが多いため、利用を希望する方は一度地域の福祉窓口に相談してみるとよいでしょう。

3-2.仕事内容

B型事業所では、利用者が自分のペースで無理なく作業に取り組めるよう、さまざまな仕事内容が用意されています。たとえば、データ入力、製品のパッキングや発送、清掃、農作業、手工芸品の製作、パンやお菓子の製造などがあります。パソコンを使った作業や、飲食店での配膳・調理なども含まれ、事業所ごとの特色が生かされています。

また、通所が難しい場合には在宅で作業ができる制度もあり、市区町村の福祉窓口に相談すれば、在宅就労の可否について確認できます。勤務時間や日数も柔軟に調整できるので、「週に1日、1時間から」など、無理のない範囲での利用が可能です。体調に応じて働けるため、継続しやすい環境が整っています。

3-3.給与

就労継続支援B型では、利用者は雇用契約を結ばないため、得られるのは「工賃」と呼ばれる成果報酬です。2023年度の平均月収(工賃)は23,053円であり、年々上昇しています。1時間あたりの平均工賃も上昇傾向にあり、環境は少しずつ改善しています。

とは言え、B型の工賃のみで生活を賄うのは難しいのが現状です。そのため、利用者の多くは障害年金をはじめとした公的支援や、家族からの援助を併用しています。B型は「収入を得ること」よりも、「自立への第一歩」や「社会参加の継続」を重視したサービスであることを理解して利用する必要があります。

3-4.利用期間

就労継続支援B型には、利用期間の制限が設けられていません。原則として、利用者本人の希望と事業所の受け入れ体制が整っていれば、長期間にわたって利用を継続することが可能です。契約更新などの手続きは不要ですが、利用に際しては市町村によるモニタリングや計画の見直しが行われることがあります。

また、就労や体調の都合で一時的に利用を中止した場合でも、再開の申請を行えば再び利用することができます。就労継続支援B型は、社会との接点を持ち続けるための場として、安定した支援体制のもと長く活用できる制度です。焦らず自分のペースで取り組める点が、多くの利用者にとって安心材料となっています。

4.【運営者向け】就労継続支援A型・B型のメリットとデメリット

就労継続支援A型・B型事業所の運営は、制度上の特性や支援の内容によって、それぞれ異なる利点と課題があります。運営者としての視点からメリット・デメリットを整理しておきましょう。

| 就労継続支援A型のメリット・デメリット |

|---|

A型事業所では利用者と雇用契約を結ぶため、B型よりも生産性は高くなる傾向にあります。成果が売上に直結しやすく、助成金の対象にもなりやすいので、安定的な事業運営が可能です。最低賃金が保障されているので、利用者の満足度向上やモチベーション維持にもつながります。 一方で、雇用契約に伴う人件費や社会保険料の負担、労務管理体制の整備が必要で、運営コストは高くなります。労働基準法の遵守も求められるため、支援と経営のバランスを取るマネジメント力が必要です。 |

| 就労継続支援B型のメリット・デメリット |

|---|

B型事業所は雇用契約を結ばないため、賃金体系や就労時間を柔軟に設定でき、利用者の体調や能力に合わせた支援を行えます。重度障がいや高齢者も受け入れやすいので、今後の需要増加が期待される分野です。 ただし、作業内容はリハビリや訓練が中心となるので生産活動の幅には限界があり、収益性はA型に比べて低くなるでしょう。また、競合が増える中で継続的に利用者に選ばれる仕組みづくりが課題となります。 |

まとめ

就労継続支援A型・B型は、障害や病気を抱える方々が自立し、社会とつながりながら働くことを支援する重要な制度です。

A型は雇用契約のもとで働くため、最低賃金が保障される一方、労働者としての責任や業務遂行能力も求められます。対してB型は、契約に縛られず体調や生活リズムに合わせた働き方が可能で、無理のない形での就労訓練を提供しています。

どちらの形態も、それぞれの利用者に合った支援を行い、社会参加に貢献しています。事業所の運営者は制度の特性を正しく理解し、利用者と地域に寄り添った支援体制を整える必要があることも押さえておきましょう。