スティンザー効果とは?会議での生かし方を解説

スティンザー効果とは、座る位置によって会議や対話の流れが変わる心理的効果です。特にビジネスシーンでは、座る位置が議論の展開や意思決定に大きく影響を与えることがあります。スティンザー効果を活用すれば、会議の雰囲気を円滑にし、議論を効率的に進めることも可能です。

当記事では、スティンザー効果の概要と、それを活用した会議の席の考え方について詳しく解説します。会議での議論をスムーズに進めるための工夫についても紹介するので、効果的な会議運営を目指す方はぜひ参考にしてください。

目次

1.スティンザー効果とは?

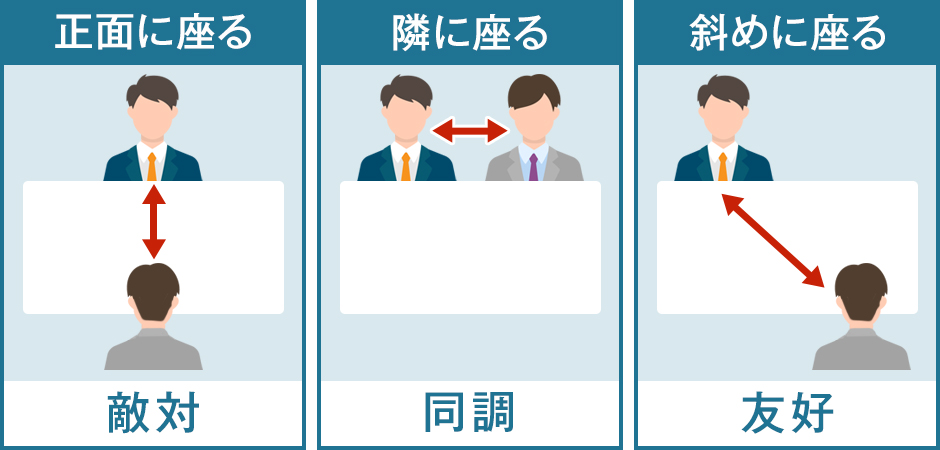

スティンザー効果とは、会議のように複数人が集まる場面で、座る位置によって相手に与える印象や会話の流れに影響が表れる現象です。この心理的効果は、米国の心理学者スティンザーによって提唱されました。スティンザー効果には、次の3つの原則があります。

- 正面に座る相手とは対立しやすい

- ある発言の直後には反対意見が出やすい

- 議長のリーダーシップが強いと隣同士で話す参加者が多くなり、リーダーシップが弱いと正面の人と話す参加者が増える

スティンザー効果の原則では、直接視線を交わす正面に座る人は、無意識のうちに反対意見になりやすくなるとされています。実際に、過去に口論したことのある人や自分と対立関係にある人は、正面の席を選ぶケースが少なくありません。

一方、同じ視点を共有できる隣に座る人とは、協力しやすくなります。斜めの位置は適度な距離感を保ててリラックスできるため、友好的な関係を築きやすい傾向です。

会議の雰囲気や議論の流れをコントロールしたいときは、これらの原則を理解して座る位置を工夫することが大切です。

2.スティンザー効果を利用した会議の席の考え方

スティンザー効果を理解し、座り方を工夫すれば、会議の雰囲気をコントロールしやすくなります。議論を円滑に進めるためにも、相手との関係性や目的に応じた座席選びを意識するとよいでしょう。以下では、座る位置関係ごとの特徴と、会議での活用方法を紹介します。

2-1.正面に座る

互いの表情や仕草がはっきりと見え、視線が直接交差する真正面の席は、心理的な緊張感や圧迫感が生まれやすくなる位置取りです。そのため、対立意見を持つ相手と向かい合うと、議論が白熱してしまう傾向があります。

重要な交渉や意思決定の場では、相手の反応を直接確認でき、説得力を持たせやすくなる点はメリットです。しかし、同時に相手へ強いプレッシャーを与える場合もあり、人間関係が良好でない場合は、かえって対立を生むケースも少なくありません。

適切なシチュエーションとして挙げられるのは、上司が部下に対して重要な話をする場面や、競合する立場の相手と真剣に議論する場面です。また、自分の味方を正面に据えれば、対立相手を斜めや横に配置しやすくなります。一方で、相手とフランクな話し合いをしたい場合は、正面の位置は避けたほうがよいでしょう。

2-2.隣に座る

相手と同じ方向を向く隣の席は、心理的な距離が縮まり、仲間意識を抱きやすいと言われています。そのため、友好関係を強化したい相手や、対立を和らげたい相手に有効です。

会議では、信頼関係を築きたい相手がいる場合や、意見のすり合わせが必要な場面で隣に座ると、自然なコミュニケーションが促されます。特に、反対意見を持つ相手と対話をするときは、真向かいよりも横並びのほうが対立感情が和らぎ、協調的な話し合いに持ち込みやすくなるでしょう。

また、上司と部下が1対1で面談する場合も、隣に座ることで圧迫感を減らし、リラックスした雰囲気の中で意見を交換できるのがメリットです。ただし、相手が初対面の場合や距離感を保ちたい場合は、適切なパーソナルスペースを意識することが大切です。

2-3.斜めに座る

斜め向かいの席は、正面ほどの緊張感を与えず、隣ほどの親密感も生まれないため、バランスの取れた対話が期待できます。「カウンセリングポジション」とも呼ばれ、リラックスした環境で自然なコミュニケーションを促す効果がある配置です。

会議では、上下関係を気にせず、フラットな状態で意見を交わしたい場面に適しています。たとえば、ブレインストーミングや意見交換の場では、斜めに座ると参加者がリラックスし、自由な発想が生まれやすくなる傾向にあります。また、ライバル関係にある相手と対話をする場合にも、斜めに座れば敵対意識を和らげられるでしょう。

ただし、テーブルの形や参加人数によっては不自然な配置になり、かえって警戒される可能性がある点には注意する必要があります。

3.会議をスムーズに進めるためのその他のコツ

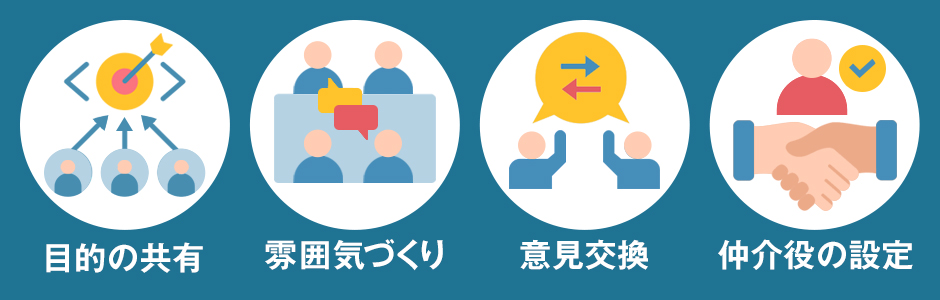

会議を円滑に進めるには、着席位置の心理効果を意識するだけでなく進行の工夫も重要です。入念な準備と効率的な進行方法を取り入れると、議論が活発になり、結論を導き出すのも容易になるでしょう。以下では、会議をより効果的にするためのポイントを4つ解説します。

3-1.会議の目的を共有しておく

会議をスムーズに進め、かつ有意義なものにするには、目的を明確にした上で参加者全員と共有しておく必要があります。目的が曖昧なままでは、議論が脱線したり結論が出ないまま終わったりするためです。

事前に会議の目的や議題を伝え、参加者が準備できる環境を整えましょう。たとえば、「新しいプロジェクトの方向性を決める」「営業戦略の改善策を話し合う」など、目的を明確にし、会議の進行に沿った議論ができるようにします。事前に必要な資料を配布し、議題について考える時間を設けることも大切です。

また、会議の冒頭で今回の会議の目的を改めて確認すると、参加者の意識が統一され、議論がスムーズになります。さらに、各参加者が発言する際も、目的に沿った内容であるかを意識するよう促すとよいでしょう。

3-2.アイスブレイクを行う

会議の雰囲気が硬いと、意見が出にくくなります。会議の冒頭にアイスブレイクを取り入れることで、参加者の緊張が和らぎ、リラックスした状態で議論に入れます。特に初対面のメンバーが多い場合や、普段あまり意見を言わない人がいる場合に有効です。

アイスブレイクの方法としては、簡単な自己紹介や雑談、チームでのミニゲームなどが有効です。たとえば、「好きな映画や本を紹介する」「最近あったポジティブな経験・体験談を発表する」など、参加者が自然に話しやすい話題がおすすめです。適度なアイスブレイクで発言しやすい雰囲気を作ることができれば、議論も活発に進むでしょう。

3-3.日頃から相談しておく

会議室の中だけで意見を交わすのではなく、日常的に相談できる環境を整えておくのも、円滑な会議運営につながります。普段から情報共有や意見交換が活発な組織では、会議の議論もスムーズに進むところが少なくありません。

たとえば、「週に一度、短時間のミーティングを設ける」「業務中に気軽に意見を交換できる時間を作る」など、普段からのコミュニケーションを意識するとよいでしょう。チャットツールや社内SNSを活用し、ちょっとした相談やアイデアの共有を気軽に行うのも効果的です。事前に意見をすり合わせておくと、会議の場で衝突しにくくなり、意思決定もスムーズに進みます。

3-4.ファシリテーターを設定しておく

円滑な会議の進行には、ファシリテーターの存在が欠かせません。ファシリテーターは、会議の目的達成をサポートし、参加者がスムーズに意見を出し合えるよう調整する役割を担います。会議の参加者の中から適任者を選び、ファシリテーターの役割を担ってもらうとよいでしょう。

ファシリテーターの主な役割は、以下の4つです。

- 議論の進行管理

- 発言の促進

- 議論の整理

- 合意形成の支援

ファシリテーターを置くことで、議論が一部の人に偏るのを防ぎ、全員が発言しやすい環境形成が可能です。また、意見がまとまりにくい場合でも、共通点を見つけながら合意形成をサポートすることで、結論を導き出しやすくなります。

まとめ

スティンザー効果を理解し、座る位置を工夫することで、会議の雰囲気をコントロールしやすくなります。スティンザー効果を踏まえながら、会議の目的や相手との関係性に応じて座席を選びましょう。

また、座る位置だけでなく、会議の目的を明確にする、アイスブレイクを取り入れる、日常的な相談を促進するなどの工夫も、会議のスムーズな進行に役立ちます。適切な座席配置と進行方法を組み合わせ、会議をより有意義なものにしましょう。