エメットの法則とは?仕事の先延ばしで負担が増える理由や対策を紹介

仕事の効率を下げる原因として、「先延ばし」が挙げられます。先延ばし癖のある人の中には、やりたくない作業を後回しにすることで気分が楽になったように感じる方もいるでしょう。しかし、実際にはタスクを先送りにすればするほど、作業にかかる労力や時間は増えます。

先延ばしで負担が増える法則は「エメットの法則」として知られており、仕事の生産性を低下させ、ストレスを大きくする要因の1つです。この記事では、エメットの法則とは何かを解説するとともに、なぜ先延ばしが社会人が生活する上で問題を生むのか、理由や対策方法について紹介します。

目次

1.エメットの法則とは

エメットの法則(Emmett’s Law)は、アメリカのタイムマネジメントの専門家であるリタ・エメット氏が提唱した生産性向上のための考え方です。著書『The Procrastinator’s Handbook』(邦題:いまやろうと思ってたのに… かならず直る―そのグズな習慣)の中で、主に2つの要素から構成される法則として紹介されています。

- 先延ばしにすると、すぐに片付けるよりも倍の時間とエネルギーを要する

- 先延ばしの根本原因は完璧主義にある

エメットの法則は、仕事を後回しにしがちなときの自分の行動パターンや、計画倒れに終わってしまうプロジェクトを改善する糸口になります。

1-1.法則1|先延ばしにするとすぐ片付けるよりも倍の時間と労力を要する

エメットの第1法則によれば、タスクを先延ばしにすることで、当初よりも多くの時間と労力がかかるようになります。理由は、時間が経過すると記憶が薄れ、やるべきことを再度考え直す手間が発生するためです。

たとえば、会議で共有された情報をもとに資料を作成する場合、当日中に取りかかれば、内容や流れを思い出しながら効率的に作業できます。しかし、数日後になって着手すると、記憶をたどり直す作業や、思い描いていた構成をイチから再構築する必要が生まれ、余計な手間がかかります。

結果として、倍近い労力がかかってしまい、業務に遅延ができ、生産性も低下するでしょう。

1-2.法則2|先延ばしの原因は完璧主義にある

第2の法則では、完璧主義こそが先延ばしの根本原因であると指摘されています。完璧を目指すあまり、「準備が整ってから」「もっとよいやり方を見つけてから」と、行動を先送りにしてしまうと、先延ばしが起こります。

たとえば、「完璧なプレゼンにしたい」と考えて目標を高く設定すると、つい時間をかけてデータを集めたり、前提となる計画を見直したりしがちです。しかし、着手までに時間がかかった結果として完成が遅れ、納期すれすれに焦りながら仕上げるような状況では、完成品を見直す時間が不足し、かえって作業の質が低下するでしょう。

2.エメットの法則で負担が増える理由

エメットの法則で作業の負担が増加するのは、ただ単に思い出すのが大変である、完璧主義すぎる、といった問題以外の理由があります。

以下では、先延ばしにすると作業が大変になる理由を、人間の特徴に関連付けて2つ解説します。

2-1.先延ばしにしたタスクを覚えておく・思い出す必要があるため

タスクを先延ばしにすると、作業に取りかかっていない間も脳のワーキングメモリ(作業記憶)に保持され続けます。ワーキングメモリとは、情報を一時的に保持しつつ、同時に処理する脳の機能で、言わば「脳のメモ帳」とも言える存在です。ワーキングメモリの容量には限界があり、保持できる情報は一般的に4~7項目程度と言われています。

先延ばしにしたタスクは、未完了のまま「気になっていること」として常に頭の片隅に残り、ワーキングメモリを圧迫し続けます。この状態が続くと、目の前の業務に集中できず、判断力や作業効率の低下を招くでしょう。

例えば、提出しなければならない書類を後回しにしていると、ワーキングメモリに「後で書類を提出する」という情報が残り続けます。結果、本来なら集中するべきほかの業務に割かれるワーキングメモリが、あたかもマルチタスクをしているかのように分散します。

結果として、ほかの業務のパフォーマンスが低下し、業務のクオリティが落ち、業務負担も上がるため、作業を先延ばしにするべきではありません。

2-2.不要だった手間が生じる可能性があるため

タスクに取り掛かるのが遅くなるほど、不測の事態が増える点も先延ばしの問題です。何らかの作業が終わるまでに時間がかかるほど、突発的に別業務が舞い込んだり、急遽作業内容の変更が必要になったりするリスクが高まります。

例えば、プレゼンの提案書を作成するのを先延ばしにした状況を想像してください。企業では通常、各社員が複数の業務を行うのが常です。着手を先延ばしにしていると、取り掛かろうとする前に「急いで客先を訪問してほしい」「すぐにこの書類を書いてほしい」などの依頼を受けるケースは、当然増えます。

結果として本来想定していたよりもさらに着手が遅れることになり、締め切りに追われて疲弊するリスクが高まるでしょう。

加えて、完璧を求めて内容を作りこむほど、内容の修正や変更も大変になる点も問題です。ビジネスの状況は常に変化するため、当初の計画から修正や変更を強いられるのはよくあることです。そして、変化は時間が経過するほど起こりやすくなります。

できあがったものを上司や先輩社員などに見せたときに「直してほしい」と言われると、ただでさえ遅れたものがさらに遅れることになり、手間が膨れ上がるでしょう。

3.エメットの法則に基づいた先延ばしの対策

物事を先延ばしする場合、多くのリスクを抱えることになります。そのため、先延ばしの原因をなくし、できるだけすぐに物事を片づけられるように、以下のような対策を取るのがおすすめです。

3-1.タスクを細分化する

タスクをできるだけ細分化し、一つひとつ進めていく意識を持つのは、先延ばしの改善方法として効果的です。

大きなタスクは、心理的ハードルが高くなりがちです。工程ごとにタスクを分割すれば、一つひとつのステップが小さくなるため、作業開始への心理的負担が軽減され、着手しやすくなるでしょう。

例えば、資料作成なら「構成を考える」「必要なデータを集める」「スライドの下書きを作る」「デザインを整える」といった形でタスクを分割しましょう。

業務に慣れていない段階でも「まずやるべきこと」が明確になるため、作業スピードを上げられる点もメリットです。

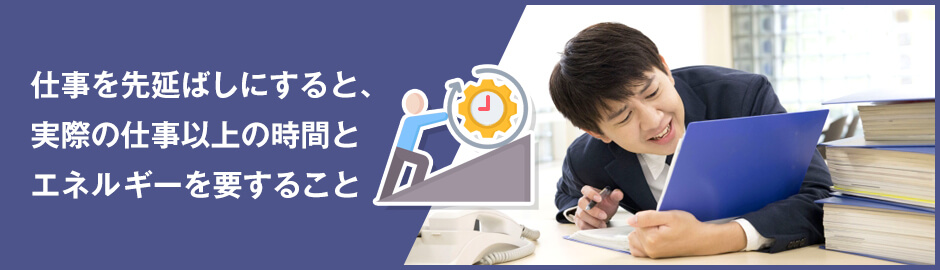

3-2.優先順位を決める

タスクの優先順位を決め、どれから取り掛かるべきかはっきり分かるようにすれば、先延ばしを防げます。優先度と重要度のマトリックスをもとに、以下のようにタスクの四象限を決めるのがおすすめです。

| そのタスクの…… | 重要度が高い | 重要度が低い |

|---|---|---|

| 緊急性が高い | 必須で、すぐに取り掛かるべきタスク | できれば効率化するかなくしたほうがよいタスク |

| 緊急性が低い | 最も時間を費やすべきタスク | 今は取り掛からなくてもよいタスク |

「緊急かつ重要なもの」「重要だが緊急ではないもの」といったように、タスクを分類し、取りかかる順番をあらかじめ決めましょう。優先順位が決まっていれば、迷いが減るだけでなく、集中力の高い時間帯に重要な業務を処理できます。

3-3.まずは着手する癖をつける

「まずやってみる」という行動習慣を身につけると、タスクを先延ばししにくくなります。

「面倒」「気が進まない」「まだ時間がある」といった理由で手が止まると、タスクがどんどん先送りされがちです。「5分だけやってみる」「1スライドだけ作る」といった、とにかく始める習慣をつけることで、作業の勢いがつきやすくなります。

また、初動のスピードが早いほどほかの業務で横やりが入る可能性も減らせるため、業務の流れがスムーズになります。

3-4.やりたくない仕事から片づける

嫌なことを先に片づけるようにすれば、ワーキングメモリの圧迫を早期に取り除くことができ、以降の業務に集中できます。特に、朝一番などの集中力の高い時間帯にストレスのかかる仕事を終わらせておくと、残りのタスクに気持ちよく取り組めます。

これはフランスの作家、ニコラ・ド・シャンフォールの「一日にそれ以上嫌な目に遭いたくないなら、朝にカエルを飲み込め」という格言にも通じる考え方です。「今日はもうやりたくない作業が終わっている」という達成感や開放感が、自信とモチベーションにつながることもあります。

3-5.完璧よりも完了を目指す

完璧主義によって作業が先延ばしにならないように、「完璧よりも完了」を目指すマインドセットを意識するのも大切です。まずは80点でも構わないと割り切って、完璧主義者をやめ、手を動かすことが、タスク完了への最短ルートとなります。

また、後から手直しすれば問題ない、と考えて、とりあえずの完成品を提出すれば、プレッシャーが軽くなる点もメリットです。上司や先輩から修正指示を受けるときも、「まずは形にして、後からブラッシュアップ」を意識すれば、内容を彫琢する時間をより多くとれるようになるでしょう。

まとめ

タスクを先延ばしにすると、先延ばしにしたタスクがワーキングメモリに保存され、集中力や判断力に悪影響が生まれます。さらに、すぐにタスクに取り掛からないことで横やりとなる別作業が発生し、想定以上に作業が遅れやすい点も問題です。

先延ばしの原因となる完璧主義や曖昧な計画などの問題を解決するには、「タスクの細分化」「明確な優先順位の設定」「まず着手する癖付け」などが効果的です。さらに、「嫌な仕事から片付ける」「完璧ではなく完了を目指す」という意識改革も、生産性向上につながります。