二重派遣とは?業務委託との違いと罰則を予防するためのポイント

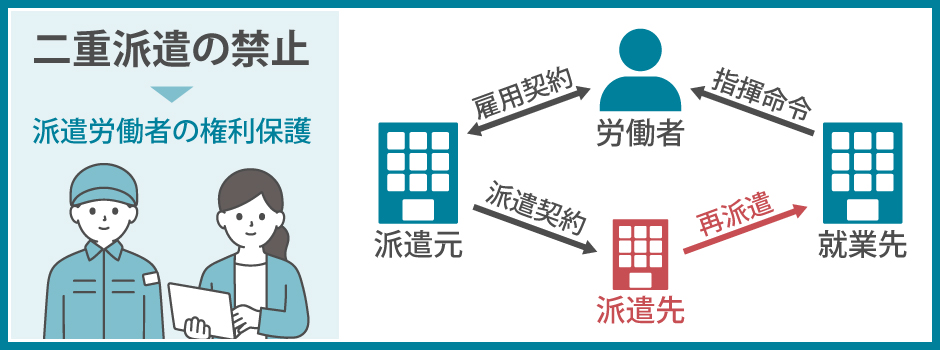

二重派遣は、派遣労働者が一度派遣された企業から別の企業へ再派遣される違法行為です。企業間での責任の不明確さや労働者の不利益が問題視されており、法的な罰則も存在します。また、二重派遣と似た仕組みである業務委託との違いを理解していないと、知らずに法的リスクを抱えることになります。

当記事では、二重派遣の仕組みや罰則、業務委託との違いを分かりやすく解説します。派遣労働者を活用している企業の担当者や人事・労務担当者は、必ず確認しておきましょう。

目次

1. 二重派遣とは

派遣会社から派遣された社員を別の企業へ再派遣させる行為は、二重派遣と呼ばれる禁止行為です。

以下では、二重派遣が禁止されている理由や、二重派遣と業務委託との違いについて解説します。

1-1. 二重派遣が禁止されている理由

二重派遣が禁止されている理由は、主に次の2点です。

- 雇用に関する責任の所在が不明確になる

- 派遣労働者が不利益を被る

二重派遣を認めると、賃金の支払いをはじめ、雇用について誰が責任を負うのかが不明瞭になります。

たとえば、派遣労働者が就業中にケガをした場合、一般的な派遣契約であれば、派遣会社が労災の申請を行います。しかし、二重派遣を行うと、派遣会社、派遣先企業、二重派遣先のいずれが責任を負うのかがはっきりしません。責任の押し付け合いが起きると、派遣労働者が適正な保護を受けられない恐れがあります。

二重派遣を行う場合、派遣労働者の給与が引き下げられるなど、派遣労働者が不利益を被る可能性が高まります。

二重派遣は、派遣労働者、派遣会社、派遣先企業の3者に加え、派遣先企業と二重派遣先企業との間にも派遣料金のやりとりが発生します。これにより、派遣会社と派遣先企業、または派遣先企業と二重派遣先企業との間で仲介料の二重取りが行われることがあり、結果として給与が目減りする可能性が考えられるでしょう。

また、派遣労働者の労働条件が守られないケースも出てきます。たとえば、派遣先企業と二重派遣先の間で「必ず1時間残業する」といった契約外の条件が追加されると、労働条件が派遣労働者に不利に働くことがあります。

二重派遣を行うと、いずれの理由においても派遣労働者の権利が侵害される恐れがあり、労働者を保護するためには、二重派遣の禁止が必要です。

1-2. 二重派遣と業務委託との違い

二重派遣と混同されやすい仕組みが業務委託で、これは一定の業務を他の企業や個人に外注する契約形態です。二重派遣と業務委託の大きな違いは、派遣労働者に対する指揮命令権の所在にあります。

業務委託の指揮命令権は、業務委託先にあり、仕事の進め方なども業務委託先で決定できます。一方、二重派遣の派遣労働者は、二重派遣先の指揮命令下に入ります。業務委託を受けている場合、委託業務に派遣労働者を従事させても構いませんが、派遣労働者は必ず委託先企業での管理が必要です。

2. 二重派遣に該当する主なケース

二重派遣に該当するのは、主に次の2パターンです。

二重派遣は故意に行われることもありますが、知らずに該当する行動を取ってしまうケースもあります。二重派遣を防止するために、よく見られるパターンを押さえて、理解を深めましょう。

2-1. 派遣先が別企業に派遣する

派遣先企業が派遣労働者を取引先企業などの別の企業で業務に従事させると、二重派遣にあたります。これは二重派遣の代表的な例と言えるでしょう。

二重派遣の問題は、派遣会社と直接契約を結んでいない組織で派遣労働者を業務に従事させる点にあります。二重派遣先が派遣元企業の子会社や関連会社であっても、二重派遣と見なされるため注意が必要です。

子会社や関連会社は親会社から独立した法人であり、親会社が派遣会社と契約を結んでいたとしても、子会社・関連会社と派遣会社の間に契約関係は成立していません。

二重派遣が起こりやすい業種・職種としては、製造業の作業員が挙げられます。たとえば、作業量が少ない日に子会社や関連会社の作業に従事させるのは、二重派遣にあたる行為であるため注意しましょう。

2-2. 偽装請負

偽装請負とは、請負契約を装って派遣労働者を別企業に派遣する行為です。派遣先で派遣労働者を請負業務に従事させただけでは、偽装請負と見なされるわけではありません。派遣労働者を請負業務の発注元企業の管理下で就業させると、偽装請負と見なされます。

一般的な二重派遣と同様に、派遣会社との契約と無関係の企業が派遣労働者への指揮命令権を行使している点が問題です。派遣労働者が本来の派遣先企業の管理下で働いているのであれば、偽装請負には該当しません。偽装請負は、二重派遣を隠ぺいする手段として使われることも多く、二重派遣の中でも問題とされています。

3. 二重派遣が発覚した際の罰則

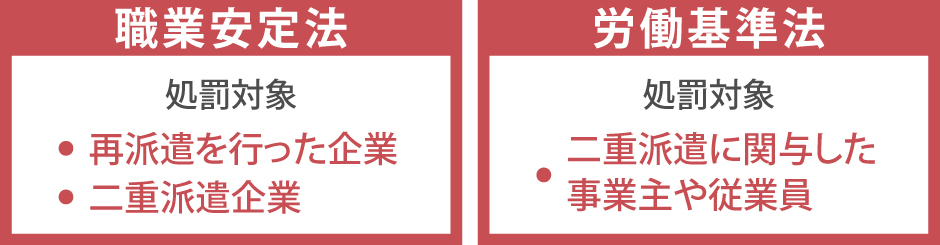

二重派遣は当事者間の契約の問題というだけでなく、違法行為とされています。二重派遣を禁止する法律は、職業安定法と労働基準法の2種類で、それぞれの法律により罰則の内容や対象者は異なります。

以下では、各法律における二重派遣の罰則について解説します。

3-1. 職業安定法による罰則

職業安定法第44条では、厚生労働大臣の許可を受けた事業者、または労働組合以外による労働者供給事業(労働者派遣事業)は禁止されています。二重派遣を行うと、許可なく人材派遣を行ったと見なされ、再派遣を行った派遣企業と二重派遣企業の2者が処罰の対象になります。

二重派遣先の企業については、派遣された労働者が二重派遣である事実を知らなかった場合、処罰の対象とはなりません。しかし、二重派遣であることを知ってからも継続して受け入れると、二重派遣先も処罰の対象になる可能性があります。

職業安定法上の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

3-2. 労働基準法による罰則

二重派遣は、労働基準法第6条に定められた「中間搾取の禁止」に違反します。労働基準法では、第6条の違反に対しては両罰規定が設けられており、二重派遣に関与した事業主や従業員が罰則の対象となる可能性がある点に注意が必要です。

二重派遣が発覚した場合、労働基準法上の罰則として、派遣先企業に対して1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。

4. 二重派遣を予防するためのポイント

二重派遣を予防するためには、確認すべきポイントがいくつかあります。確認を怠ると、トラブルや法的な罰則を科される事態に発展する可能性が高くなります。

以下のポイントを押さえ、二重派遣によるトラブルを防ぐことが重要です。

4-1. 雇用関係を再確認する

自社に派遣労働者を受け入れる場合は、派遣労働者の雇用主が派遣元企業である派遣会社であることを確認しましょう。通常の人材派遣では、派遣労働者は派遣元企業と雇用契約を結んでおり、派遣元企業が労働者に対する雇用責任を負います。

一方、二重派遣は、派遣先企業が派遣労働者をさらに他の企業に派遣する行為です。職業安定法第44条に違反する行為として禁止されています。派遣された労働者と派遣元との間に雇用関係が確認できない場合は、二重派遣の可能性が考えられます。

4-2. 指揮命令者を明確にする

一般的な人材派遣では、派遣労働者に対する指揮命令者は派遣先企業が担います。この指揮命令者は労働派遣契約書に明記されていますが、派遣労働者に対する指揮命令を派遣先以外の企業が行うと、二重派遣と見なされる可能性があります。派遣労働者を受け入れる際には、指揮命令者が自社である旨を明確に示しましょう。

派遣労働者を請負業務に従事させる場合、指揮命令系統を自社で一元管理することが、二重派遣の防止につながります。また、二重派遣を未然に防ぐためには、派遣労働者への対応や指揮命令に関するルールを従業員に周知し、適切な教育を行うことも重要です。

4-3. 勤務実態を把握する

二重派遣では、派遣先から他の企業に再派遣されることにより、派遣労働者の勤務実態が派遣契約時の契約内容と大きく異なるケースが多々あります。

勤務時間や休憩時間、業務内容などの条件が契約書と一致しているかを定期的に確認しましょう。勤務実態を把握する手段として、匿名で行う定期的なアンケート調査などを活用する方法があります。

まとめ

二重派遣は、派遣会社から派遣された社員を別の企業に再派遣する行為で、労働者の権利を侵害する恐れがあり、法律で禁止されています。主に「雇用責任の不明確さ」や「派遣労働者への不利益」がその理由です。業務委託との違いは、指揮命令権の所在にあります。

違法行為が発覚した場合、職業安定法や労働基準法に基づき罰則が科せられ、企業にとって重大なリスクとなります。二重派遣を防ぐためには、派遣労働者の雇用関係を確認するなど、慎重な管理が必要です。